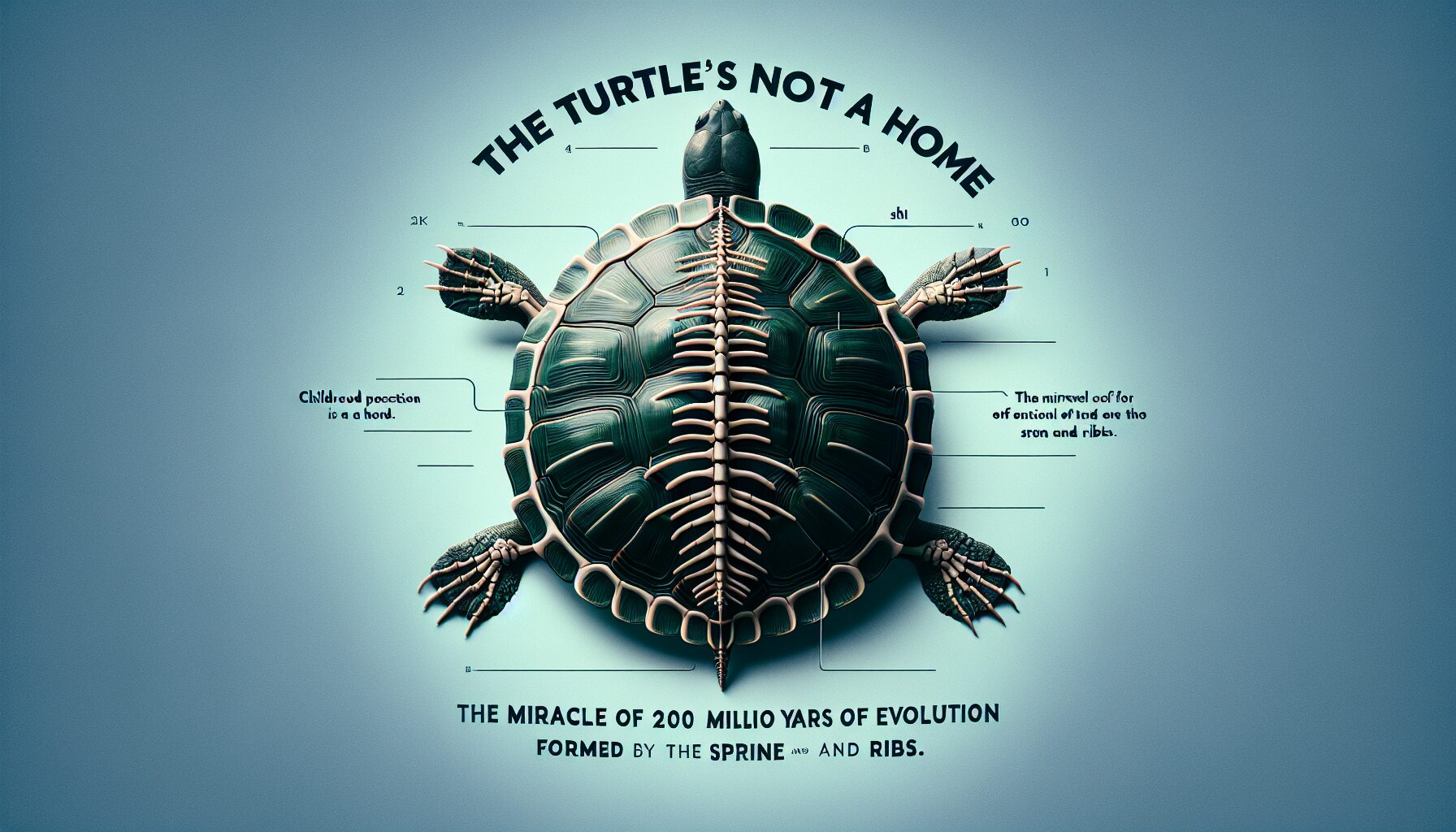

カメの甲羅の秘密:実は背骨と肋骨が変形した驚きの進化

カメを見たとき、最初に目に入るのはあの特徴的な硬い甲羅ですよね。子どもの頃、多くの人がカメの甲羅は「家」や「鎧」のようなものだと教わってきました。しかし、この甲羅の正体は、実は私たちが想像していたよりもはるかに驚くべきものなのです。カメの甲羅は、単なる外付けの防具ではなく、背骨と肋骨が長い進化の過程で変形・融合してできた、生物学的に見ても極めて特殊な骨格構造なのです。

カメの甲羅:他に類を見ない特殊な骨格

地球上に存在する脊椎動物の中で、カメほど独特な骨格構造を持つ生き物は他にいません。一般的な脊椎動物では、肋骨は胸部を囲み、内臓を保護する役割を担っています。しかしカメの場合、肋骨が水平方向ではなく、背中側に向かって伸び、広がり、最終的に背甲(背中側の甲羅)の一部を形成しているのです。

この構造は生物学者たちの間でも長い間議論の的となってきました。なぜなら、通常の四足動物では肋骨は肺の外側にありますが、カメの場合は肋骨が変形して甲羅となり、肺はその「内側」に位置するという、解剖学的に極めて珍しい配置になっているからです。

甲羅の構造:背甲と腹甲の驚くべき構成

カメの甲羅は大きく分けて、背中側の「背甲(キャラパス)」と腹側の「腹甲(プラストロン)」から構成されています。

背甲の構成要素:

– 神経板(ニューラルプレート):背骨の棘突起が変形・拡大したもの

– 肋骨板(コスタルプレート):肋骨が平たく変形・拡大したもの

– 周縁板(マージナルプレート):甲羅の縁を形成する骨板

腹甲の構成要素:

– 鎖骨や肋間筋などが変形して形成された複数の骨板

これらの骨板の上には、多くの種では角質でできた「甲板(スクート)」と呼ばれる層が覆っています。この甲板のパターンは種によって異なり、カメの種類を識別する重要な特徴となっています。

進化の謎:なぜカメは甲羅を獲得したのか

約2億2000万年前の三畳紀に登場した最古のカメの化石「オドントケリス」には、すでに現代のカメに似た甲羅の構造が見られます。しかし、このような特殊な骨格構造がどのように進化してきたのかについては、長い間謎に包まれていました。

2008年、中国で発見された「オドントケリス」よりさらに古い「オウデノドン」という化石が、この謎を解く重要な手がかりを提供しました。この生物はまだ完全な甲羅は持っていませんでしたが、広がった肋骨を持っており、カメの甲羅への進化の過程を示す「ミッシングリンク」と考えられています。

研究者たちは、カメの祖先が地中に潜る生活様式を持っていたことが、この特殊な骨格構造の進化を促した可能性を指摘しています。広がった肋骨は地中を掘る際の筋肉の支えとなり、それが徐々に防御機能も獲得していったという仮説です。

現代のカメにおける甲羅の適応

現代のカメ類(約350種)は、その生息環境に応じて甲羅の形状や硬さが異なります。例えば:

– 陸生のリクガメ:高くドーム状の丈夫な甲羅

– 水生のスッポン:平たく柔軟性のある甲羅

– ウミガメ:流線型の甲羅で水の抵抗を減らす構造

このように、カメの甲羅は単なる防御器官ではなく、各種の生態に合わせて最適化された、進化の傑作と言えるでしょう。

カメの甲羅が背骨と肋骨の変形によって形成されているという事実は、生物の進化がいかに驚くべき適応を生み出すかを示す、素晴らしい例なのです。私たちが当たり前のように見ているカメの姿の背後には、2億年以上の進化の歴史と、脊椎動物の中でも類を見ない特殊な骨格変形の物語が隠されているのです。

解明!カメ甲羅の本当の正体と骨格変形のメカニズム

カメの甲羅は一般的に「硬い外殻」というイメージがありますが、実はその正体は骨格の驚くべき変形の結果なのです。私たち人間を含む多くの脊椎動物の骨格構造とは大きく異なる、カメ独自の骨格システムについて詳しく解説していきます。

甲羅の正体:背骨と肋骨の変形

カメの甲羅は単なる「付加物」ではなく、背骨(脊椎)と肋骨が進化の過程で劇的に変形し、拡張して形成された骨格構造です。一般的な脊椎動物では、肋骨は胸郭を形成し内臓を保護する役割を担っていますが、カメの場合は肋骨が横方向に広がり、互いに融合することで背中側の「背甲(はいこう)」を形成しています。

この変形は生物学的に見ても非常に特異なものです。通常、脊椎動物の肋骨は胸部から伸びて腹部方向へ向かいますが、カメの肋骨は背中側に拡張し、平たく広がっているのです。さらに、背骨の一部も変形して甲羅の一部となっています。

甲羅の構造:背甲と腹甲

カメの甲羅は大きく分けて2つの部分から構成されています:

1. 背甲(キャラパス/Carapace):背中側の甲羅で、変形した肋骨と背骨、そして皮膚の角質化した外層(スクート)から成ります。

2. 腹甲(プラストロン/Plastron):腹部側の甲羅で、これは鎖骨や肋軟骨の一部が変形したものと考えられています。

この二つの甲羅は側面で「橋(ブリッジ)」と呼ばれる部分でつながっており、カメの体を完全に覆う防御構造を形成しています。この構造のおかげで、カメは危険を感じると頭や四肢、尾を甲羅の中に引き込むことができるのです。

骨格変形のメカニズム:進化の過程で何が起きたのか

カメの甲羅形成のメカニズムは、胚発生の段階から始まります。発生学的研究によると、カメの胚では以下のような特殊なプロセスが観察されています:

– 発生初期に「肋骨成長帯」が通常と異なる方向に発達

– 皮膚の特定細胞が骨化を促進する信号を発する

– 背中の皮膚が硬化し、下層の骨格と融合

特に注目すべきは、カメの胚発生では「キャラビンディング因子」と呼ばれる特殊なタンパク質が関与していることが2009年の研究で明らかになりました。このタンパク質が肋骨の成長方向を変え、平面的な拡張を促すのです。

進化の観点から見ると、カメの祖先は約2億2000万年前の三畳紀に出現したとされています。当初は完全な甲羅を持っていなかったと考えられていますが、化石記録によると、約2億1500万年前には現代のカメに近い甲羅構造を持つ種が出現していました。

甲羅の進化的意義:防御と適応

なぜカメはこのような特殊な骨格構造を進化させたのでしょうか?研究者たちは以下のような理由を挙げています:

– 捕食者からの防御:硬い甲羅は天敵からの攻撃に対する優れた防御手段となります

– 体温調節:甲羅は熱を蓄え、変温動物であるカメの体温維持に役立ちます

– 酸性度バランス:甲羅はカルシウムの貯蔵庫として機能し、体内の酸性度調整を助けます

– 水中生活への適応:海カメの場合、流線型の甲羅は水中での移動効率を高めます

このような複雑な骨格変形を伴う進化は脊椎動物の中でもカメ類にのみ見られる特徴であり、生物の適応進化の驚くべき例として生物学者たちの間で研究が続けられています。

カメの甲羅は単なる硬い外殻ではなく、何億年もの進化の過程で形成された、背骨と肋骨の劇的な変形の結果なのです。この特異な骨格構造がカメ類の2億年以上にわたる繁栄を支えてきたと言えるでしょう。

カメの進化史:甲羅獲得の道のりと生存戦略

3億年前から始まった甲羅進化の物語

カメの甲羅は、地球上で最も独特な防御構造の一つとして知られていますが、この特徴的な鎧がどのように進化してきたのかは、長年古生物学者たちを魅了してきた謎でした。現在の研究によれば、カメの祖先は約2億5000万年前の三畳紀に登場したとされていますが、甲羅の進化はそれよりもさらに古く、約3億年前から始まっていたと考えられています。

初期のカメの祖先は、現代のカメとは大きく異なる姿をしていました。「ユーノトサウルス(Eunotosaurus)」と呼ばれる古代爬虫類は、カメの進化の初期段階を示す重要な化石として注目されています。この生物の肋骨は既に幅広く変形し始めており、現代のカメの甲羅への進化の第一歩を踏み出していたのです。

背骨と肋骨の驚くべき変形プロセス

カメの甲羅獲得の最も驚くべき点は、他の脊椎動物では体の内側にある骨格が、外側に移動して皮膚と融合したという点です。通常、四肢動物の肋骨は肺を保護するために胸部に位置していますが、カメでは肋骨が背中側に広がり、平たく変形し、やがて背甲(背中側の甲羅)を形成しました。

このプロセスを詳しく見てみましょう:

1. 肋骨の拡張:初期段階では肋骨が幅広くなり始めました

2. 背骨との融合:肋骨が背骨と結合し、背甲の基本構造を形成

3. 皮膚組織との統合:骨格構造が皮膚の真皮層と融合

4. 甲羅の完成:角質のスケール(亀甲)が表面を覆い、完全な甲羅を形成

特筆すべきは、この変形により肩甲骨や骨盤が甲羅の内側に移動したことです。他の脊椎動物ではあり得ない骨格構造の再配置が、カメの進化過程で起こったのです。

進化の謎:なぜカメは甲羅を獲得したのか

カメが甲羅という特殊な防御システムを発達させた理由については、複数の仮説が提唱されています。最も有力なのは、捕食者からの保護という生存戦略です。古生物学的証拠によれば、カメの甲羅が進化した時代は、大型の捕食動物が繁栄していた時期と重なります。

しかし、最近の研究では、甲羅の初期の進化は防御だけでなく、以下のような複数の利点をもたらしたと考えられています:

– 掘削能力の向上:初期の甲羅様構造は、地中に潜るための安定性を提供

– 体温調節機能:甲羅は熱を蓄え、体温を維持する役割も果たした

– 酸素吸収の効率化:皮膚呼吸を補助する役割があったとする説も

2015年に南アフリカで発見された「パッペオケリス(Pappochelys)」という2億6000万年前の化石は、カメの進化の「ミッシングリンク」と呼ばれ、甲羅獲得の中間段階を示す貴重な証拠となりました。この化石では肋骨が拡張し始めていますが、完全な甲羅にはなっていない状態が観察されています。

現代のカメに見る甲羅の多様性

進化の過程で、カメの甲羅は様々な環境に適応してきました。現存する約350種のカメは、それぞれの生息環境に応じた甲羅の形状や硬さを持っています。

水生のカメ(スッポンなど)は流線型の平たい甲羅を持ち、水中での移動効率を高めています。一方、陸生のカメ(リクガメなど)は高くドーム状の甲羅を持ち、捕食者の顎から身を守りやすい構造になっています。また、ヒンジバックトータスのように、甲羅に可動部(ヒンジ)を持ち、完全に殻に閉じこもれる種も進化しました。

このように、一見シンプルに見えるカメの甲羅は、3億年にわたる壮大な進化実験の産物であり、脊椎動物の適応進化における最も顕著な成功例の一つと言えるでしょう。背骨と肋骨の劇的な変形という独創的な戦略によって、カメは恐竜の時代を生き延び、現代まで繁栄し続けているのです。

様々なカメ種の甲羅比較:形状と機能の多様性

陸・海・淡水に適応した甲羅の形状

カメの甲羅は単に硬い防御壁ではなく、各種が生息する環境に合わせて驚くべき多様性を示しています。陸、海、淡水という異なる生息環境に応じて、甲羅の形状や構造が進化してきました。

陸生のリクガメは、高くドーム状の甲羅を持つことが特徴です。ガラパゴスゾウガメやアルダブラゾウガメなどの大型種では、この形状が顕著に見られます。この高いドーム形状には重要な意味があります。捕食者から身を守るだけでなく、もし背中を下にして転倒した場合、甲羅の丸みを利用して自力で起き上がることができるのです。また、陸生のカメの甲羅は非常に頑丈で、体重を支える構造になっています。

対照的に、海生のウミガメは平たく流線型の甲羅を持っています。アオウミガメやタイマイなどは、水の抵抗を最小限に抑える形状に進化しました。この流線型の甲羅は、長距離を泳ぐウミガメにとって水中での推進力を高める重要な要素です。また、海生カメの甲羅は陸生種に比べて軽量化されており、浮力を確保しやすくなっています。

淡水に生息するカメ(ミシシッピアカミミガメやクサガメなど)は、その中間的な形状を持ちます。やや扁平ですが、完全な流線型ではなく、水中での機動性と陸上での活動のバランスを取った形状になっています。特に、泥底に潜る習性を持つスッポンのような種は、非常に扁平な甲羅を持ち、底泥に身を隠すのに適しています。

甲羅の柔軟性と特殊適応

全てのカメの甲羅が硬く固定されているわけではありません。種によっては驚くべき適応を見せる甲羅構造を持っています。

ヒンジバックトータス(ちょうつがいガメ)は、腹甲(下側の甲羅)に特殊な「ヒンジ」と呼ばれる可動部を持ち、甲羅を完全に閉じることができます。この適応により、頭部や四肢を完全に甲羅内に引き込んで保護することが可能になり、捕食者からの防御能力が大幅に向上しています。

一方、スッポン科のカメは、硬い甲羅を持つ他のカメとは異なり、柔らかい皮膚で覆われた甲羅を持っています。この柔軟な甲羅は、素早い動きや狭い場所での移動に適しており、捕食行動においても有利に働いています。また、この柔軟性により、泥の中に効率的に潜ることができます。

パンケーキトータスと呼ばれるカメは、その名の通り非常に扁平な甲羅を持ち、岩の隙間に身を隠すことができます。この特殊な形状は、捕食者から身を守るための進化的適応と考えられています。

甲羅の色彩と模様の多様性

カメの甲羅は形状だけでなく、色彩や模様においても多様性を示しています。これらの特徴は、カモフラージュや種の識別、さらには繁殖行動にも関わっています。

ホシガメは、その名の通り星のような黄色い斑点が黒い甲羅に散りばめられた美しい模様を持ちます。この模様は、森林の床に差し込む木漏れ日の模様と似ており、捕食者からの視認性を下げる効果があると考えられています。

キボシイシガメなどの水生カメの多くは、藻類が甲羅に付着することで自然な迷彩効果を得ています。この藻類の付着は、水中での隠れ蓑になるだけでなく、若い個体にとっては紫外線からの保護にもなっているという研究結果もあります。

興味深いことに、一部のカメ種では、オスとメスで甲羅の色彩パターンが異なる「性的二形性」が見られます。これは、繁殖期におけるパートナー選択や、同種の識別に役立っていると考えられています。

このように、カメの甲羅は単なる防御構造ではなく、各種が生息環境に適応するための多機能な「生存装置」として進化してきました。骨格の変形という共通の起源を持ちながらも、環境適応によって驚くべき多様性を生み出している点は、進化の妙を感じさせる実例といえるでしょう。

甲羅から学ぶ自然の知恵:進化適応の最高傑作

カメの甲羅が持つ驚くべき適応進化の物語は、自然界の創意工夫の極致を示しています。背骨と肋骨という基本的な骨格要素が、何百万年もの時間をかけて完璧な防御システムへと変貌を遂げた過程には、生物進化の神秘と知恵が詰まっています。

進化の傑作としての甲羅構造

カメの甲羅は単なる防御装置ではなく、生存に必要な複数の機能を兼ね備えた多目的システムです。背甲(キャラパス)と腹甲(プラストロン)からなるこの構造は、以下のような驚くべき特性を持っています:

– 強度と軽量性のバランス:甲羅は十分な強度を保ちながらも、カメが移動できる程度の軽さを維持しています

– 熱調節機能:甲羅の血管ネットワークは体温調節に役立ち、外部環境に適応する能力を高めています

– 酸素貯蔵能力:特に水棲のカメでは、甲羅内の骨が酸素を蓄える役割も果たしています

– ミネラル貯蔵庫:甲羅はカルシウムなどの重要なミネラルの貯蔵庫として機能します

これらの特性が一つの構造に統合されていることは、自然選択がいかに精巧な解決策を生み出せるかを示す好例です。

環境適応の多様性

カメの甲羅の形状や特性は、彼らが住む環境に応じて驚くほど多様化しています。この適応の多様性は、カメが地球上のほぼすべての環境で生存できる理由を説明しています。

| 環境 | 甲羅の特徴 | 適応上の利点 |

|---|---|---|

| 陸地 | 高くドーム状の甲羅 | 捕食者からの保護、内部臓器の十分なスペース確保 |

| 淡水 | 流線型で平らな甲羅 | 水中での効率的な移動、隠れ場所への素早い潜入 |

| 海洋 | 扁平で軽量な甲羅 | 長距離遊泳の効率化、浮力調整 |

| 砂漠 | 厚く断熱性の高い甲羅 | 極端な温度からの保護、水分保持 |

このような環境適応は、2億2000万年以上にわたるカメの進化の過程で徐々に洗練されてきました。現存する最古の脊椎動物グループの一つであるカメが、恐竜の絶滅を含む数々の大量絶滅イベントを生き延びられたのは、この適応能力のおかげと言えるでしょう。

生物工学からのインスピレーション

カメの甲羅の構造は、現代の生物工学や材料科学にも大きなインスピレーションを与えています。研究者たちは、甲羅の特性を模倣した革新的な応用を開発しています:

– 軽量で高強度の防弾チョッキや保護装置

– 効率的な熱分散システムを持つ電子機器ケーシング

– 自己修復能力を持つ建築材料

– 衝撃吸収特性に優れた自動車ボディ設計

これらの応用例は、何百万年もの自然選択によって完成された設計から人間が学べることの豊かさを示しています。カメの甲羅から着想を得た技術は、持続可能性と効率性を兼ね備えた未来の製品開発に貢献しています。

保全の重要性:進化の傑作を守る

カメの甲羅という驚異的な進化の傑作を研究することで、私たちは自然界の設計原理についての理解を深めることができます。しかし、悲しいことに世界中のカメ種の約60%が絶滅の危機に瀕しています。乱獲、生息地の破壊、気候変動などの要因が、2億年以上の進化の歴史を持つこれらの生き物の存続を脅かしています。

カメの甲羅の研究は、単なる科学的好奇心を超えて、生物多様性保全の重要性を私たちに教えてくれます。この自然の傑作を保護することは、進化の神秘を未来の世代に伝えるだけでなく、生物模倣技術(バイオミミクリー)の可能性を守ることにもつながります。

カメの甲羅に見られる背骨と肋骨の変形という驚くべき適応は、自然界の創造性と回復力の象徴です。この小さな生き物の背中に刻まれた進化の物語を理解することで、私たちは生命の持つ驚異的な適応能力と、それを可能にした自然のプロセスへの敬意を新たにすることができるのです。

ピックアップ記事

コメント