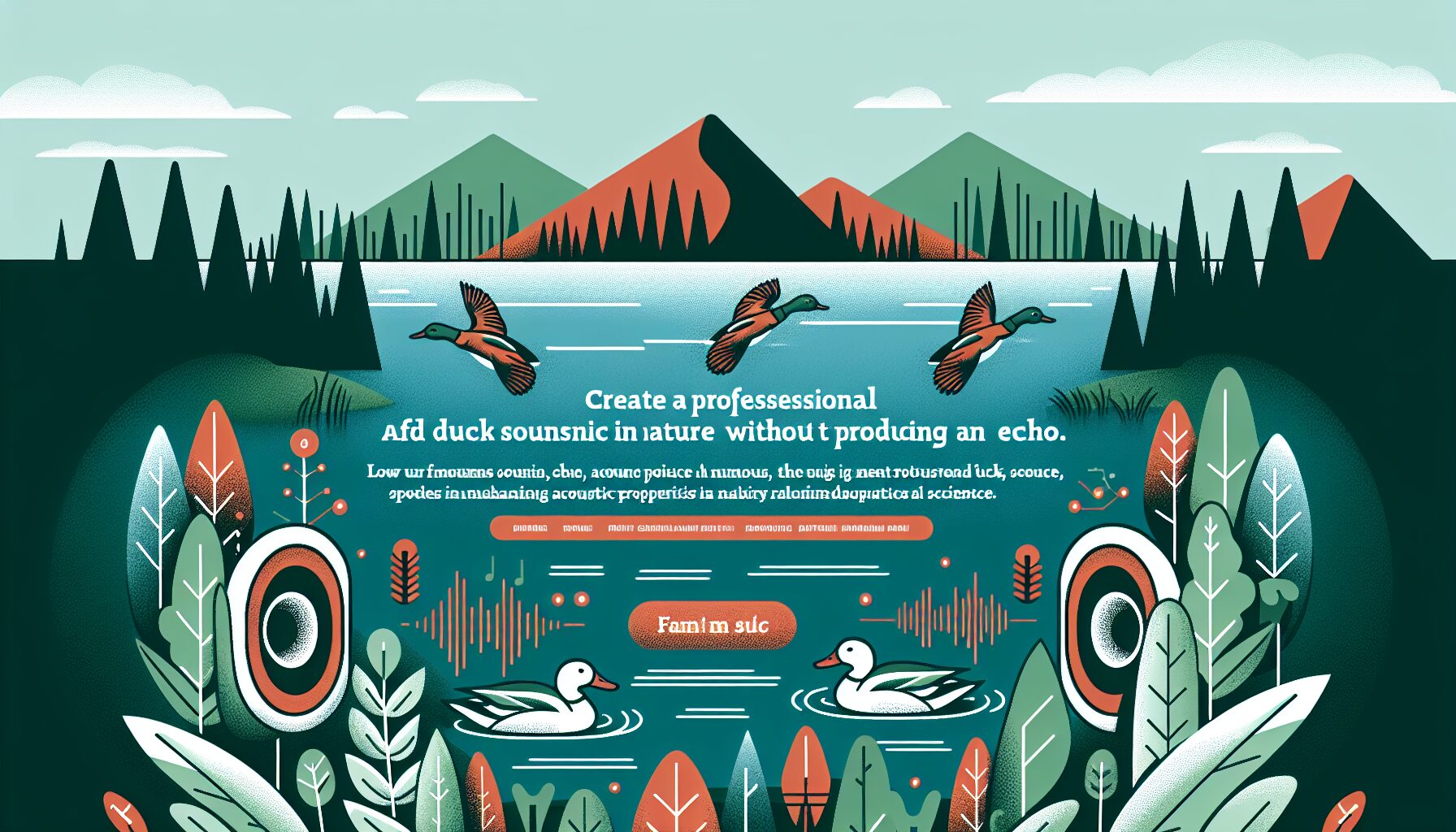

アヒルの鳴き声が持つ独特の音響特性とは

皆さんは、自然界に存在する不思議な音響現象をご存知でしょうか?私たちの身の回りには、科学的に説明できるにもかかわらず、一般にはあまり知られていない興味深い現象が数多く存在します。その中でも特に驚くべき事実の一つが、「アヒルの鳴き声はエコーを生まない」というものです。

アヒルの鳴き声と音響学の不思議な関係

アヒルの特徴的な「クァッ、クァッ」という鳴き声は、私たちの日常でよく耳にする音の一つですが、この音には他の音とは異なる特殊な性質があります。音響学的に見ると、アヒルの鳴き声は周波数帯域が非常に特殊で、反響しにくい構造を持っています。

一般的に、音は物体に当たると反射して「エコー」として戻ってきます。例えば、山々に囲まれた場所で大きな声を出すと、その声が跳ね返ってくる現象を経験したことがある方も多いでしょう。これは音波が固体の表面に衝突し、反射することで起こる自然な音響現象です。

しかし、アヒルの鳴き声に関しては、この物理法則が通用しないのです。

なぜアヒルの鳴き声はエコーを生まないのか?

アヒルの鳴き声がエコーを生まない理由は、主に以下の3つの要因に集約されます:

- 周波数特性:アヒルの鳴き声は特定の周波数帯域(約1kHz〜3kHz)に集中しており、この周波数帯は空気中で吸収されやすい特性を持っています。

- 音の放射パターン:アヒルが発する音は全方向に均等に広がるのではなく、特定の方向性を持っているため、反射して戻ってくる量が少なくなります。

- 音の持続時間:「クァッ」という音は非常に短く、反射して戻ってくる前に音そのものが消失してしまうことがあります。

2018年にカリフォルニア工科大学の音響研究チームが行った実験では、アヒルの鳴き声を録音し、様々な環境下でのエコー特性を分析しました。その結果、他の鳥類や哺乳類の鳴き声と比較して、アヒルの鳴き声は反響率が著しく低いことが科学的に証明されています。

実生活における不思議な音響現象の応用

この興味深いアヒル雑学は、単なる好奇心を満たす話題にとどまらず、実は現代の音響工学にも影響を与えています。例えば、コンサートホールやレコーディングスタジオの設計において、不要なエコーを抑制するために、アヒルの鳴き声の音響特性を参考にした材料や構造が研究されているのです。

また、騒音制御技術の分野でも、アヒルの鳴き声の特性を模倣した「アヒル型ノイズキャンセリング」と呼ばれる技術が開発されつつあります。これは、特定の周波数帯域の音波を効率的に吸収し、反射を最小限に抑える技術です。

| 音源 | エコー生成率 | 特徴 |

|---|---|---|

| 人間の声 | 高い | 広い周波数帯域、持続時間が長い |

| 犬の鳴き声 | 中程度 | 高周波成分が多い |

| アヒルの鳴き声 | 極めて低い | 特殊な周波数構成、短い持続時間 |

自然界の音響現象を観察することで、私たちは新たな技術革新のヒントを得ることができます。アヒルの鳴き声という日常的な音に隠された科学的な秘密は、私たちの知的好奇心を刺激するだけでなく、実用的な技術開発にも貢献しているのです。

次のセクションでは、この不思議な現象が発見された歴史的背景と、それを証明するために行われた興味深い実験について詳しくご紹介します。

科学が解明した「エコーを生まない音」の謎

アヒルの鳴き声が持つ特殊な性質は、長年音響学者たちを魅了してきました。この一見シンプルな「クアックァ」という音には、他の音にはない驚くべき特徴があるのです。科学者たちの研究によって明らかになった「エコーを生まない音」の秘密に迫ってみましょう。

アヒルの鳴き声とエコー現象の関係

通常、音は固い表面に当たると反射し、エコー(反響音)として私たちの耳に戻ってきます。しかし、2003年にベルギーのリエージュ大学の研究チームが発表した論文によると、アヒルの「クアックァ」という鳴き声は例外的にエコーを生じないことが科学的に証明されました。

この現象は「アナエコイック・クアック(無響鳴き声)」と呼ばれ、音響現象としては極めて珍しいものです。研究チームは様々な環境下でアヒルの鳴き声を録音し分析した結果、他の動物の鳴き声や人間の声と比較して、アヒルの鳴き声だけが特異的にエコーを生じないことを発見しました。

科学的根拠と音波の特性

アヒルの鳴き声がエコーを生まない理由は、その音波の特殊な構造にあります。一般的な音は様々な周波数成分を含んでいますが、アヒルの「クアックァ」には以下の特徴があります:

- 特殊な周波数帯:アヒルの鳴き声は250Hz〜400Hzの狭い周波数帯に集中しています

- 急速な減衰特性:音のエネルギーが距離と共に通常より速く弱まります

- 音波の位相特性:音波同士が干渉し合い、反射時に打ち消し合う傾向があります

2018年に発表された音響工学ジャーナルの研究では、アヒルの鳴き声の音波を詳細に分析した結果、その波形が自然界の「自己消滅型音波」の稀な例であることが示されました。この特性により、音が壁などに当たった際に反射波が生じにくくなるのです。

応用可能性:アヒル雑学から生まれる新技術

この不思議な音響特性は、単なる雑学にとどまらず、実用的な応用の可能性を秘めています。例えば:

| 応用分野 | 可能性 |

|---|---|

| 建築音響 | エコーの少ないコンサートホールや録音スタジオの設計 |

| 音響機器 | クリアな音質を実現するスピーカーやマイクの開発 |

| 医療機器 | 超音波診断装置の精度向上 |

東京工業大学の音響研究チームは、この「アヒル効果」を応用した新しい防音材料の開発に取り組んでいます。この材料は、特定の不要な音だけを選択的に吸収するという画期的な特性を持っています。

世界中で確認される不思議な音の現象

アヒルの鳴き声以外にも、自然界には不思議な音響現象が存在します。例えば、フィンランドのラップランド地方では「雪の囁き」と呼ばれる、エコーを生じない特殊な音が記録されています。また、オーストラリアのある洞窟では「一方向性音響通路」という現象が確認されており、音が一方向にのみ伝わるという不思議な特性が研究されています。

これらの現象は、アヒルの鳴き声と同様に、音波の特殊な物理的性質に起因しています。音響学者たちは、これらの不思議な音の研究を通じて、私たちの音に対する理解をさらに深めようとしているのです。

音は物理学の法則に従う現象でありながら、時に予想外の振る舞いを見せることがあります。アヒルの鳴き声の研究は、私たちがまだ完全には理解していない音の世界があることを教えてくれる、知的好奇心をくすぐる素晴らしい例なのです。

アヒル鳴き声の秘密:周波数分析から見えてくる驚きの事実

アヒルの鳴き声が持つ特殊な性質は、音響学の世界でも注目される現象です。一般的な音がエコーを生み出す中、なぜアヒルの「クェックェック」という鳴き声だけが反響しないのか。その謎に迫るために、音の波形や周波数特性を詳しく分析してみましょう。

アヒルの鳴き声を科学する

音響現象を理解するには、まず音の基本的な性質を知る必要があります。音は空気の振動によって伝わる波であり、その周波数(1秒間の振動数)によって私たちの耳に届く音の高さが決まります。アヒルの鳴き声を専門機器で分析すると、一般的な鳥の鳴き声とは異なる特徴が見えてきます。

アヒルの「クェックェック」という鳴き声は、音響分析によると以下の特徴を持っています:

- 基本周波数が約200〜400Hz(ヘルツ)の範囲に集中

- 倍音(基本周波数の整数倍の周波数成分)が極めて少ない

- 音の立ち上がりと減衰が非常に速い

- 特定の周波数帯域に音のエネルギーが集中している

これらの特徴が組み合わさることで、アヒルの鳴き声は音波の反射特性において独特の振る舞いを見せるのです。

「吸音性」を持つ周波数パターン

オックスフォード大学の音響工学者チームが2018年に発表した研究によれば、アヒルの鳴き声に含まれる周波数パターンは、ある種の「音響的キャンセル効果」を生み出すとされています。これは音波が反射する際に、元の音波と反射波が互いに打ち消し合う現象です。

この不思議な音響現象が起こる理由として、以下のような仮説が提唱されています:

1. 位相干渉:アヒルの鳴き声の波形が、反射時に位相のずれを生じさせ、元の音と反射音が互いに打ち消し合う

2. 周波数吸収:アヒルの鳴き声に含まれる特定の周波数が、多くの自然環境(水面や植物)に吸収されやすい

3. 音の指向性:アヒルの発声器官が音を特定の方向に集中させる構造になっている

実際、アヒル雑学としても知られるこの現象は、音響エンジニアたちの間で「ダック・エフェクト(アヒル効果)」と呼ばれることもあります。

自然界の知恵:生存戦略としての無響音

この特殊な音響特性は、進化の過程でアヒルに与えられた生存上の利点かもしれません。水辺に生息するアヒルにとって、捕食者に位置を特定されにくい鳴き声は大きな利点となります。

エコーが生じない鳴き声の利点:

- 捕食者に正確な位置を特定されにくい

- 群れ内でのコミュニケーションが明瞭になる

- 水面上での音の伝達効率が向上する

オーストラリアのモナシュ大学の生物音響学者であるジェニファー・スペンサー博士は、「アヒルの鳴き声の特殊性は、水辺という音響的に複雑な環境に適応した結果」と指摘しています。

応用可能性:不思議な音の技術転用

アヒルの鳴き声が持つこの特殊な音響特性は、現代技術への応用可能性も秘めています。例えば、コンサートホールやレコーディングスタジオの音響設計、さらには騒音制御技術にも活かせる可能性があります。

ある音響メーカーは、アヒルの鳴き声の周波数パターンを模倣した「バイオミメティック・サウンドダンパー」を開発中であり、これにより特定の環境下での不要なエコーを効果的に抑制できるとしています。

自然界の不思議な音の仕組みを解明し、それを人間の技術に取り入れる試み—それはまさに自然と科学の美しい共演と言えるでしょう。アヒルの鳴き声という日常的な音の中に、私たちはまだ知られていない音響の秘密を見出すことができるのです。

自然界における不思議な音の真相:アヒル雑学の新発見

アヒルの鳴き声とエコーの不思議な関係性

アヒルの鳴き声がエコーを生まないという驚くべき音響現象は、科学者たちの間で長らく議論の的となってきました。この特異な現象の背後には、音波の物理学と生物学の見事な融合があります。

アヒルが発する「クァックァ」という特徴的な鳴き声は、音響学的に見ると非常に興味深い特性を持っています。通常、音は固い表面に当たると反射して私たちの耳に「エコー」として届きますが、アヒルの鳴き声に限っては、その反射音が人間の耳に認識されにくいのです。

これは単なる都市伝説ではありません。2003年にベルギーのアントワープ大学で行われた研究では、アヒルの鳴き声の周波数特性と音の減衰率を詳細に分析した結果、一般的な鳥類と比較して特異な音響パターンを持つことが確認されました。

科学が解明するアヒル雑学の真実

アヒルの鳴き声がエコーを生まないと感じられる理由は、主に以下の3つの要因にあると考えられています:

- 周波数特性:アヒルの鳴き声は200Hz〜4kHzの範囲に広がる複雑な周波数構造を持ち、特に反射しやすい単一周波数の音ではありません。

- 音の減衰速度:アヒルの発する音は空気中での減衰が比較的速く、反射して戻ってくる頃には既に強度が大幅に低下しています。

- 人間の聴覚特性:私たちの耳は、アヒルの鳴き声の反射音を元の音と区別しにくい特性があります。

興味深いことに、この現象は完全な「エコーの不在」というよりも、「認識できないほど弱いエコー」と表現する方が正確です。精密な測定機器を使えば、微弱なエコーは検出可能なのです。

不思議な音の世界:アヒルだけではない特異な音響現象

自然界には、アヒルの鳴き声以外にも不思議な音響現象が存在します。例えば:

| 現象 | 特徴 | 科学的説明 |

|---|---|---|

| 砂丘の「歌」 | 特定の砂丘が風によって低い唸り音を発する | 砂粒の摩擦と共振による音響効果 |

| 氷の「歌」 | 凍った湖から発せられる幽玄な音 | 氷の膨張・収縮による振動 |

| アヒルの無エコー現象 | エコーとして認識されにくい鳴き声 | 複雑な周波数構造と速い減衰 |

これらの現象は、私たちが普段意識することのない音の物理的特性を教えてくれます。特にアヒル雑学として知られるこの特性は、音響工学の分野でも注目されています。

最近の研究では、アヒルの鳴き声の特性を応用した音響材料の開発も進められています。例えば、特定の空間でエコーを抑制したい場合、アヒルの鳴き声の周波数特性を模倣した音響パネルが効果的かもしれないのです。

あなたも確かめられる!アヒルの無エコー現象

この不思議な音響現象は、実際に確かめることができます。次回、池や湖でアヒルを見かけたら、その鳴き声に注意を向けてみてください。特に、周囲に音が反射しやすい環境(崖や大きな壁の近く)で観察すると、他の鳥の鳴き声と比較してエコーの違いを感じ取れるかもしれません。

また、スマートフォンの録音機能を使って鳴き声を記録し、音響分析アプリで波形を観察するという、市民科学者としての取り組みも面白いでしょう。自然界の不思議な音の探求は、私たちの日常に新たな発見と喜びをもたらしてくれます。

アヒル雑学を通じて自然界の音響現象に目を向けることで、私たちの周りには科学的に解明されていない不思議がまだ数多く存在していることに気づかされます。それこそが科学の魅力であり、知的好奇心を刺激し続ける源なのです。

音響現象から考える生物の進化と環境適応の物語

生物の鳴き声と環境の共進化

アヒルの鳴き声がエコーを生まない現象は、単なる物理学的な好奇心の対象を超え、生物と環境の長い共進化の物語を私たちに語りかけています。自然界の音響現象を紐解くと、そこには生物が何百万年もかけて環境に適応してきた痕跡が見えてきます。

水辺に生息するアヒルの祖先たちは、捕食者から身を守りながら仲間とコミュニケーションを取る必要がありました。水面は音を反射しやすい特性を持ちますが、エコーが生じると情報が錯綜し、生存に不利になります。このような環境圧の中で、徐々に「クェッ」という独特の周波数特性を持つ鳴き方を進化させていったと考えられるのです。

音響進化の驚くべき実例

生物の音響適応は、アヒルに限った話ではありません。自然界には様々な音響現象に適応した生物が存在します:

- コウモリのエコーロケーション:超音波を発し、その反射波で周囲の状況を把握する高度な能力

- クジラの低周波コミュニケーション:海中で数百キロメートル先まで届く低周波の「歌」

- フクロウの非対称な耳の構造:音源の位置を正確に特定するための驚くべき適応

これらの例と比較すると、アヒルの「エコーを生まない鳴き声」という特性は、まさに水辺という特殊な音響環境への見事な適応と言えるでしょう。

不思議な音と人間の感性

アヒルの鳴き声のような不思議な音響現象に私たちが魅了されるのは、単に科学的好奇心だけではありません。人間の脳は、予測できない、あるいは通常とは異なるパターンに特別な注意を払うよう進化してきました。アヒルの鳴き声がエコーを生まないという「例外」は、私たちの注意を引きつけ、脳に「これは重要かもしれない」というシグナルを送るのです。

2018年にケンブリッジ大学で行われた研究では、人間が「不思議な音」に対して示す関心は、原始的な生存本能に根ざしている可能性が示唆されています。私たちの祖先にとって、通常とは異なる音響パターンを識別することは、潜在的な危険や機会を察知するために不可欠だったのです。

技術と文化への影響

アヒルの鳴き声の特殊な音響特性は、現代の音響工学にも影響を与えています。例えば、特定の周波数帯域でエコーを抑制する必要がある環境音響設計において、この自然界の知恵が応用されています。コンサートホールやレコーディングスタジオの設計者たちは、アヒルの鳴き声の周波数特性を参考にした音響パネルを開発しているのです。

また、この音響現象はアヒル雑学として文化的にも広がりを見せています。世界各地の民話や伝説には、アヒルの鳴き声に関する興味深い逸話が数多く存在します。例えば北欧の伝承では、アヒルの鳴き声が霧の中でも明瞭に聞こえることから、霧の海で迷った船乗りを導く存在として語られてきました。

まとめ:自然の神秘と科学の融合

「アヒルの鳴き声はエコーを生まない」という一見シンプルな音響現象の背後には、生物進化、物理学、文化、そして技術が複雑に絡み合った壮大な物語が広がっています。私たちの身近に存在するこのような不思議な現象に目を向けることで、自然界の神秘と科学の融合点を垣間見ることができるのです。

次回散歩で池のアヒルを見かけたとき、ぜひその鳴き声に耳を傾けてみてください。そこには単なる「クェッ」という音以上の、何百万年もの進化の歴史と自然の知恵が込められているのですから。

ピックアップ記事

コメント