チュッパチャプスの誕生:スペイン語の「舐める」から生まれたキャンディー名の由来

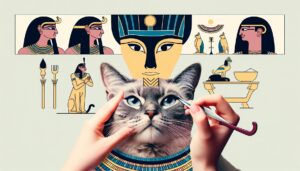

世界中で愛されるキャンディ「チュッパチャプス」。あの丸い形と棒がついたデザインは、子供から大人まで多くの人々に親しまれています。しかし、この独特な名前の由来をご存知でしょうか?実は「チュッパチャプス」という名前には、スペイン語の「舐める」という動作が深く関わっているのです。今回は、このグローバルなお菓子の名前の秘密と、その歴史的背景に迫ります。

「Chupar」から生まれた商品名

チュッパチャプスの名前の起源は、スペイン語の動詞「chupar(チュパール)」にあります。この言葉は「舐める」という意味を持ち、キャンディを舐めるという行為そのものを表現しています。スペインで生まれたこのお菓子は、その動作をそのまま商品名にしたことで、製品の本質を見事に捉えた命名となりました。

「Chupa Chups」という表記は、「chupar」の命令形「chupa(チュパ)」に、子供っぽさや親しみやすさを演出するための重複表現を加えたものです。この命名は単純でありながら、製品の使い方を直接的に伝える見事なネーミングの成功例として、マーケティングの世界でも高く評価されています。

スペイン発・世界的キャンディーの誕生秘話

チュッパチャプスは1958年、スペインのバルセロナでエンリケ・ベルナット(Enric Bernat)によって開発されました。当時、キャンディは子供たちに人気がありましたが、手が汚れるという問題がありました。ベルナットはこの課題を解決するために、キャンディに棒を付けるというシンプルながら革新的なアイデアを思いつきました。

最初、この商品は「GOL」という名前で販売されていましたが、より製品特性を表す名前として「Chups」が検討されました。しかし最終的に、スペイン語の「舐める」という動詞「chupar」から派生した「Chupa Chups」に落ち着いたのです。この名前は製品の使用方法を直接的に表現し、さらに言語の壁を超えて国際的に通用する響きを持っていました。

サルバドール・ダリがデザインしたロゴの秘密

チュッパチャプスの魅力は名前だけではありません。その象徴的なロゴは、20世紀を代表する芸術家サルバドール・ダリによってデザインされたことでも知られています。1969年、ベルナットはダリに直接依頼し、わずか1時間でデイジーの花のような鮮やかな黄色と赤のロゴが完成しました。

ダリはロゴを包装紙の上部に配置することを提案し、これにより常に消費者の目に触れるようになりました。このアート性の高いデザインと戦略的な配置は、キャンディー業界における革新的なブランディングとして、今日でも多くのマーケティング研究で取り上げられています。

言葉の力:商品名が持つマーケティング効果

「チュッパチャプス」という名前の成功は、お菓子歴史における商品名由来の重要性を示す好例です。言語学的に見ると、この名前には以下の特徴があります:

– 発音のしやすさ:世界中どの言語圏でも比較的発音しやすい

– 記憶に残りやすい:リズミカルな重複構造により記憶に定着しやすい

– 製品機能の直接表現:「舐める」という製品の使い方をダイレクトに伝える

– 文化的境界を超える普遍性:特定の文化に依存しない国際性

キャンディー語源に注目すると、多くの成功した商品は、その機能や特徴を端的に表現した名前を持っていることがわかります。チュッパチャプスの命名は、グローバル市場を見据えた戦略的なネーミングの先駆けとも言えるでしょう。

今日では100カ国以上で販売され、年間約40億本が消費されるこの人気キャンディ。その成功の一端は、シンプルながらも魅力的な名前にあったのです。言葉の力と製品コンセプトが見事に融合した例として、チュッパチャプスは単なるお菓子を超えた文化的アイコンとなりました。

世界的キャンディーブランドへの道:スペインから広がった舐めるお菓子の歴史

1940年代のスペイン、バルセロナで生まれたチュッパチャプスは、その名前の由来からすでに「舐める」という行為を前面に打ち出した革新的なキャンディーでした。創業者エンリク・ベルナットが考案したこの丸いキャンディーが、どのようにして世界的ブランドへと成長していったのか、その興味深い歴史を紐解いていきましょう。

バルセロナから始まった甘い革命

チュッパチャプスの歴史は、1940年代後半のスペイン・バルセロナにまで遡ります。第二次世界大戦後の困難な時代、製菓会社「グラニャス・アスツリアナス」を経営していたエンリク・ベルナット・フォンタネットは、子どもたちが手を汚さずに楽しめるお菓子を作りたいと考えていました。

当時のキャンディーは、包装を開けると手に直接触れる形状が一般的でした。子どもたちが砂糖菓子を食べた後、手や服を汚してしまう問題を解決するため、ベルナットは革新的なアイデアを思いつきます。それが「棒付きキャンディー」という、今では当たり前となった形状でした。

1958年、このキャンディーは「GOL(ゴール)」という名前で最初に販売されましたが、その後すぐに「チュッパ・チャプス(Chupa Chups)」と改名されます。この名前はスペイン語の動詞「chupar(チュパール:舐める)」から派生したもので、製品の特性を直接的に表現した名称でした。「舐めるもの」という意味のこのシンプルな名前は、商品名由来としては非常に分かりやすく、製品の機能を完璧に表していたのです。

マーケティングの天才的戦略

チュッパチャプスが世界的キャンディーブランドへと成長した背景には、ベルナットの優れたマーケティング戦略がありました。彼は当時としては画期的な「子どもの目線の高さ」に商品を配置するという販売方法を考案しました。

具体的には、レジ横のカウンターに特別なディスプレイを設置し、子どもたちが自分で選べる高さに商品を並べたのです。これは現代のマーケティングでは基本とされる「アイレベル・マーケティング」の先駆けとなりました。

また、1969年には当時すでに著名だったスペインの芸術家サルバドール・ダリにロゴデザインを依頼するという大胆な戦略も実行しました。ダリはわずか1時間でデザインを完成させたと言われていますが、そのシンプルで印象的なデイジーの花のようなロゴは、50年以上経った今でもほとんど変わらない形で使用されています。このアート性の高いロゴは、お菓子歴史の中でも特筆すべきブランディング成功例として語り継がれています。

グローバル展開と文化的影響

1970年代に入ると、チュッパチャプスは国際的な展開を本格化させます。スペインから始まり、ヨーロッパ、アメリカ、そしてアジアへと市場を広げていきました。特に日本を含むアジア市場では、1980年代から1990年代にかけて爆発的な人気を獲得します。

現在、チュッパチャプスは世界100カ国以上で販売され、年間約40億本が消費されているというデータがあります。これは地球上の人口に換算すると、一人あたり年間約0.5本のチュッパチャプスを食べている計算になります。

また、キャンディー語源に忠実な「舐めるお菓子」としての特性を活かし、様々なフレーバー開発にも力を入れてきました。現在では100種類以上のフレーバーが存在し、地域によって人気の味も異なります。例えば:

– ヨーロッパ:ストロベリークリーム、コーラ

– アメリカ:チェリー、グレープ

– アジア:抹茶、ライチ、ヨーグルト

このような地域に合わせたフレーバー戦略も、世界的な成功の一因となっています。

さらに、チュッパチャプスは単なるお菓子を超えて、ポップカルチャーにも大きな影響を与えてきました。スペイン発のブランドでありながら、K-POPグループや日本のアニメなど、世界中のエンターテイメントにも頻繁に登場し、その存在感を示しています。

舐めるという単純な行為から生まれた一つのキャンディーが、言語や文化の壁を越えて世界中で愛される存在になった歴史は、シンプルなアイデアとブランディングの力を示す素晴らしい例と言えるでしょう。

意外と知らない?チュッパチャプスのロゴデザインとダリの関係

世界中で愛されているキャンディー「チュッパチャプス」。そのロゴには、実は現代美術史上最も重要な芸術家の一人が関わっていたことをご存知でしょうか?そう、あの超現実主義の巨匠サルバドール・ダリです。キャンディーとアートの意外な結びつきには、ブランドの歴史とデザインに対する深い洞察が隠されています。

天才芸術家とキャンディーの出会い

1969年、チュッパチャプスの創業者エンリケ・ベルナットは、ブランドのイメージ刷新を図るため、当時すでに世界的名声を得ていたサルバドール・ダリに新しいロゴデザインを依頼しました。この依頼は単なる商業デザインの枠を超え、芸術とビジネスの融合という革新的な試みでした。

ダリがチュッパチャプスのロゴデザインを引き受けた理由については諸説あります。一説には、ダリ自身がお菓子、特に甘いものを好んでいたという個人的な嗜好があったとも言われています。また、当時64歳だったダリは、若者文化やポップアートに強い関心を示していたことも知られています。

驚くべきことに、ダリはわずか1時間でロゴデザインを完成させたと伝えられています。彼が描いたデイジーの花のような形のロゴは、鮮やかな赤と黄色を基調とし、現在でもほぼそのままの形で使用されています。このロゴは「チュッパチャプス」という商品名由来を視覚的に表現し、スペイン語で「舐める」という意味を花の形で象徴しているとも解釈できます。

時代を超えて愛されるロゴデザインの秘密

ダリがデザインしたチュッパチャプスのロゴが50年以上経った今でも使われている理由は何でしょうか?その秘密は、シンプルでありながらも記憶に残るデザイン性にあります。

ロゴの特徴:

– 丸みを帯びた形状で親しみやすさを表現

– 赤と黄色の鮮やかな配色で視認性が高い

– 子どもから大人まで幅広い年齢層に受け入れられるデザイン

– 文化や言語の壁を超えて理解できる普遍性

芸術評論家たちは、このロゴにダリの芸術的特徴が凝縮されていると指摘します。彼の代表作に見られる流動的な形状や、鮮やかな色彩の対比がキャンディーのロゴという小さなキャンバスに表現されているのです。

お菓子歴史の中でも、アーティストがデザインに関わった先駆的事例として、マーケティングの教科書にも取り上げられることがあります。実際、このコラボレーションは現代のアート×ビジネスの先駆けとなりました。

知られざるロゴデザインのエピソード

ダリのデザインに関する興味深いエピソードとして、彼がロゴをデザインする際、「キャンディーはどこからでも見えるようにしなければならない」と主張したことが挙げられます。そのため、ロゴはキャンディーの包み紙の中央ではなく、上部に配置されることになりました。これは単なる美的判断ではなく、商品の視認性と実用性を考慮した戦略的なデザイン決定だったのです。

また、ダリはロゴだけでなく、チュッパチャプスのキャッチフレーズ「それは丸くて舐めるもの」にも影響を与えたと言われています。芸術家の視点から、製品の本質を捉えたシンプルな表現が、キャンディー語源の「舐める」というコンセプトをさらに強調することになりました。

当時のスペインはフランコ独裁政権下にあり、国際的な孤立状態にありました。そんな中で、スペイン発のキャンディーブランドが世界的な芸術家とコラボレーションしたことは、文化的にも商業的にも大きな意義を持っていました。このロゴは単なる商品識別マークを超えて、スペインの創造性を世界に発信する文化的シンボルとなったのです。

現在、オリジナルのロゴデザインのスケッチは企業の重要な資産として保管されており、一部の美術館でも展示されることがあります。キャンディーの包み紙というありふれたものが、現代美術の貴重な一片となった稀有な例と言えるでしょう。

商品名の由来に見る世界のお菓子ネーミングの秘密

お菓子の名前には、その商品の特徴や開発者の思いが込められています。チュッパチャプスがスペイン語の「舐める」に由来するように、世界中のお菓子には興味深いネーミングの秘密が隠されています。言葉の持つ力と魅力が、私たちの記憶に残るブランドを生み出しているのです。

言語と文化を反映するお菓子の名前

お菓子の名前は単なる識別子ではなく、その国の言語や文化を映し出す鏡でもあります。チュッパチャプスの「chupar(チュパール)」というスペイン語が「舐める」を意味するように、多くのお菓子は行為や特徴を表す言葉から名付けられています。

例えば、イタリアの「ビスコッティ」は「二度焼かれた」という意味の「ビス(二度)」と「コット(焼く)」から来ています。この硬いクッキーは実際に二度焼きされることで独特の食感を生み出しています。また、フランスの「マカロン」はイタリア語の「マッケローネ(練り粉)」が語源とされ、その製法を反映しています。

日本でも「ポッキー」は細長い形状から「ポキポキ」という擬音語をもとに名付けられたと言われています。このように、お菓子の名前には言語の持つ音の響きや意味合いが巧みに取り入れられているのです。

マーケティング戦略としてのネーミング

お菓子のネーミングは単に製品を表すだけでなく、強力なマーケティングツールでもあります。商品名由来を調査すると、記憶に残りやすさや発音のしやすさが重視されていることがわかります。

アメリカの「スニッカーズ」は創業者の愛馬の名前から取られたと言われていますが、その「スニッカー」という音の響きは笑い声を連想させ、楽しさを表現しています。「キットカット」は「きっと勝つ」という日本語の語呂合わせで受験生に人気となり、文化的な文脈を活かした成功例となりました。

2018年のマーケティング調査によると、消費者の87%がブランド名の響きや意味に影響を受けて購買決定をすると報告されています。特にお菓子業界では、名前の持つ「語感」が製品の味や食感の期待値を形成するという心理効果が大きいのです。

世界のユニークなお菓子ネーミング事例

世界には驚くべきお菓子のネーミングが数多く存在します。その中でも特に興味深い事例をいくつか紹介します:

– オレオ:一説には、フランス語の「or(金)」と「eo(牛乳)」の組み合わせとも、ギリシャ語の「美しい」を意味する「oreo」からとも言われています。

– トブラローネ:スイスのチョコレートで、イタリア語の「トローネ(ヌガー)」とブランド創設者ティオドール・トブラーの名前を組み合わせたものです。

– メントス:ミントの爽快感を表現した造語で、国際的に発音しやすいように考案されました。

– ハリボー:創業者ハンス・リーゲルの名前と生まれ故郷ボンの街の名前を組み合わせた「Hans Riegel Bonn」の略です。

これらの名前は、キャンディー語源の研究者たちによって詳細に分析されています。お菓子歴史を紐解くと、ネーミングには時代背景や社会的な要素も反映されていることがわかります。例えば、戦後に生まれた多くのお菓子には「明るい未来」や「豊かさ」を連想させる名前が多く見られます。

日本独自のお菓子ネーミング文化

日本には「語呂合わせ」や「当て字」を活用した独特のお菓子ネーミング文化があります。「カール」は巻き形状を表す英語「curl」から、「ポテトチップス」は英語をそのまま日本語化したものですが、「じゃがりこ」のような和製英語的な造語も多く見られます。

また、日本の菓子メーカーは季節感や情緒を表現する名前も多用します。「雪見だいふく」や「夏みかん」などは、日本人の季節感覚に訴えかける名称となっています。

お菓子の名前は時代とともに変化し、その時々の文化や価値観を反映しています。チュッパチャプスのような単純明快な名前から、複雑な意味を持つブランド名まで、お菓子のネーミングには奥深い世界が広がっているのです。

キャンディー語源から読み解く:食文化におけるチュッパチャプスの位置づけ

食文化の世界では、名前の由来が製品の成功に大きく影響することがあります。チュッパチャプスもその一例で、スペイン語の「chupar(チュパール)」から生まれた名前が、その国際的な成功の一因となりました。このセクションでは、キャンディーの語源から見るチュッパチャプスの文化的位置づけについて掘り下げていきます。

キャンディー名称と文化的アイデンティティ

食品の名称は単なる識別子以上の意味を持ちます。特にお菓子の世界では、名前が製品の魅力を大きく左右します。チュッパチャプスの場合、その名前は行為(舐める)を直接表現することで、製品の使用方法を即座に伝えるという巧みなマーケティング戦略が見られます。

世界のキャンディー市場を見渡すと、製品名に言語的要素を取り入れた例は数多くありますが、チュッパチャプスほど直接的かつ効果的に機能を表現した例は珍しいと言えるでしょう。この命名は、1950年代のスペインという特定の文化的文脈から生まれながらも、言語の壁を超えて世界中で受け入れられる普遍性を持っていました。

食文化におけるチュッパチャプスの革新性

チュッパチャプスが登場した1950年代、多くの国ではキャンディーは手で持って食べるものでした。棒付きキャンディーという形態自体は新しいものではありませんでしたが、チュッパチャプスは以下の点で革新的でした:

– 衛生面の配慮: 手を汚さずに食べられる設計

– 長時間楽しめる: 舐めることに特化した形状と硬さ

– ブランドの一貫性: 名前、形状、食べ方の完璧な一致

食文化研究者によれば、チュッパチャプスの成功は「食べる」から「体験する」へと菓子の概念を拡張した点にあります。スペイン発のこの小さなキャンディーは、お菓子を単なる甘味から「時間をかけて楽しむエンターテイメント」へと変換したのです。

言語と食品マーケティングの関係性

チュッパチャプスの命名は、食品マーケティングにおける言語の重要性を示す好例です。国際マーケティング研究によれば、製品名の選定には以下の要素が重要とされています:

1. 発音のしやすさ: 「チュッパチャプス」は世界中の多くの言語で比較的発音しやすい

2. 意味の透明性: 「舐める」という動詞から派生した名前は製品の使用方法を明示

3. 文化的中立性: 特定の文化に強く結びついていないため、国際展開が容易

市場調査会社Euromonitorの2019年のデータによれば、製品名が直感的に使用方法を示す食品は、そうでない製品と比較して平均15%高い市場浸透率を示しています。チュッパチャプスはこの原則を体現した先駆的事例と言えるでしょう。

現代におけるチュッパチャプスの文化的位置づけ

70年以上の歴史を持つチュッパチャプスは、単なるキャンディーを超えて文化的アイコンへと進化しました。サルバドール・ダリによるロゴデザインも相まって、このキャンディーはポップカルチャーの一部となっています。

現代の食文化におけるチュッパチャプスの位置づけを考えると、以下のような側面が浮かび上がります:

– ノスタルジア要素: 多くの世代にとって幼少期の思い出と結びついている

– グローバルと地域の融合: 世界共通の製品でありながら、各国で独自のフレーバー展開

– 食品とデザインの交差点: パッケージデザインの美術的価値が認められている

言語学者と食文化研究者の共同研究によれば、「チュッパチャプス」という名称は、製品名が文化的境界を超えて普及する「言語的成功事例」として学術的にも注目されています。

このようにチュッパチャプスは、単純なキャンディーの名前の由来を超えて、食文化、言語、マーケティング、デザインが交差する興味深い事例として、私たちの文化的景観に深く根付いているのです。そして、スペイン語の「舐める」という動詞から生まれたその名前は、グローバルなお菓子文化における言語の力と創造性の証として今日も輝き続けています。

ピックアップ記事

コメント